今天一早,市委宣传部副部长黄正平先生和南通大学的几位老同事给我打电话,告诉了我一个悲伤的消息:83岁的唐春元老师昨晚去世了。

听到这个坏消息我感到很难过。前几天刚刚听同事惠斌说,唐老师去年春天因患重症肌无力,直接从阳光公寓住进附属医院重症监护室。我还约了一些老同事很快一起去看他,没想到他这么快就走了。

唐老师是国家精神文明建设重大典范“莫问穗”的重要原型,也是我大学毕业后第一个工作场所的同事和领导。 1984年,我在南通纺织专科学校(后改为南通工学院,通大大学前身之一)机电系任教,当时他刚刚从镇江农业机械学院(现江苏大学)调来。我们在机电大楼工作。他教机械制图,我教电气工程原理。那时他已经是一位有名的讲师了,而我20岁出头还是一名助教。

唐老师给我的第一印象就是不苟言笑。我和他一起工作三年了,从来没有见过他笑过一次。不仅是学生,连年轻的老师都对他敬畏。当时,还有人在嘀咕他是名中医唐成祖的长子。他是清华大学毕业的,一直都是高材生,所以比较冷漠。离开学校很多年,我和唐老师的联系越来越多,发现他冷漠的背后,其实是一个很有感情的温暖男人。

唐老师给我的第二个印象就是他要求很高。由于工作出色,他很快从机电系调到教务部。学校升格为南通工学院后,他出任学校副院长,分管教学。给我印象最深的一件事就是教师职称评审。当时省规定,中级职称评审最好具有研究生学历,但并没有要求。唐老师作为主管领导,提高了上限,封杀了一大批年轻教师,迫使他们去读硕士、读博士。正是因为这种压力机制,工学院教师中研究生比例在全省名列前茅。如今,南通一些大学的领导,是被唐老师的“天花板政策”逼着读研的,才走到了今天的地步。

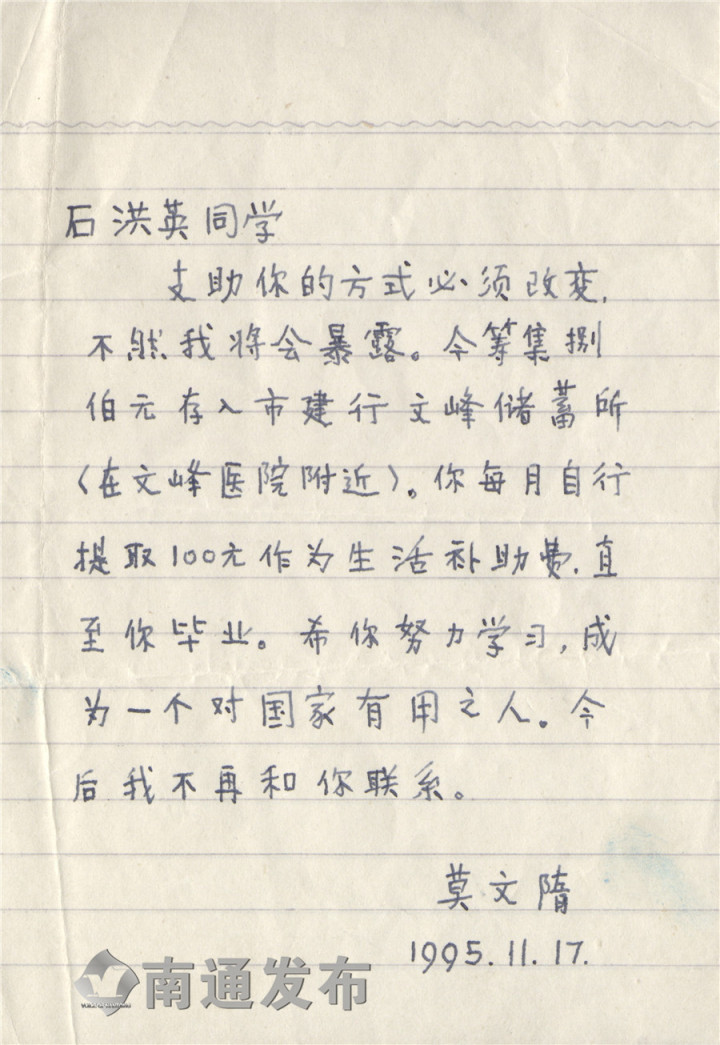

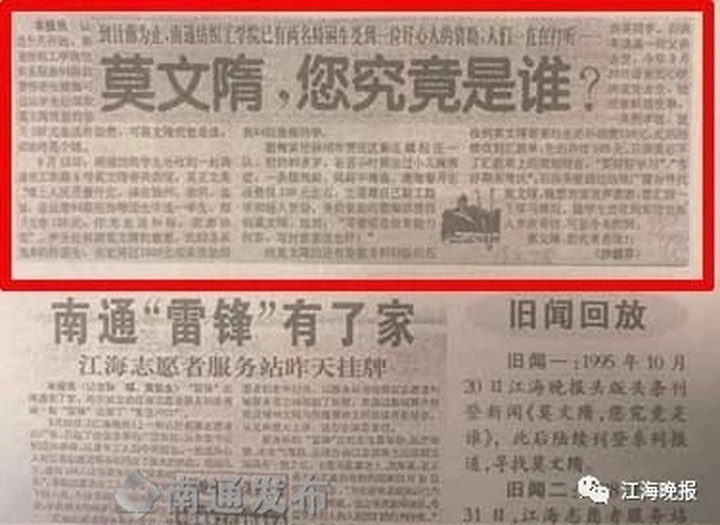

1995年春夏之交,一向冷漠的唐老师突然变成了热心肠的莫文穗。一开始我并不相信。我在《南通日报》周末特刊上策划了一系列关于“埋伏”莫文穗的报道,并找到了几位老同事进行核实。接受救助的小石是工学院纺织化工系的学生。时任系里分管学生工作的党支部副书记周天告诉我,她只是向唐院长汇报了小诗的遭遇,当时唐院长说:“这孩子真是可怜” ”,他是莫文岁最大的“嫌疑人”。见我不信,当时的教务处处长周翠琳姐姐给我讲了几个关于《好人堂》的故事。比如唐老师出身名医世家,拥有丰富的医疗资源。当老师生病时,他总是热心帮助。请联系您的医生。这位年轻教师被要求写一篇职称评定论文。他不仅热情指导写作,还帮助推荐给学术期刊。比对字迹后,大家都以为唐老师就是莫文穗,但他却坚决否认。

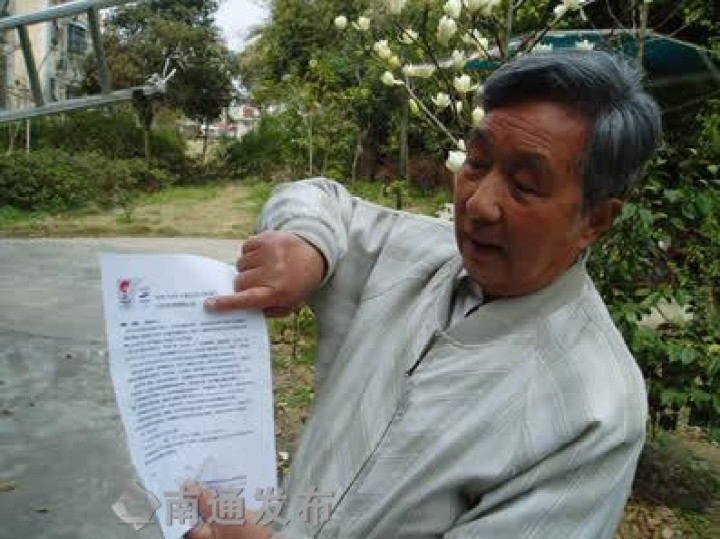

2013年3月4日,恰逢毛主席题词《向雷锋同志学习》发表50周年,《晚报》策划了《走近雷锋》系列报道。我见到了阔别多年的唐老师。这一次,唐老师笑得很灿烂。我们一起回忆起30年前的许多校园记忆,回忆起他不断改名、用虚构的通讯地址和我们玩捉迷藏的故事。临走时,我求他:事发已经18年了,晚报上能不能给这位老人正面拍照片?他压下刚才灿烂的笑容:我破例接受你的采访。我不需要使用正面照片。如果我确实需要使用它,只需使用后视图即可。

熟悉唐先生“背影”的人都知道,他是一个痛恨邪恶的人,看不起社会上那种阿谀奉承、靠个人依靠来获取权力的人。作为老一辈知识分子的典型,他非常珍惜人才,乐于在有需要的时候伸出援手。所以,他成为莫文隋也是完全合理的。

江海晚报2018年7月1日特刊报道:《寻找“莫问岁”丨从此唱响颂歌》

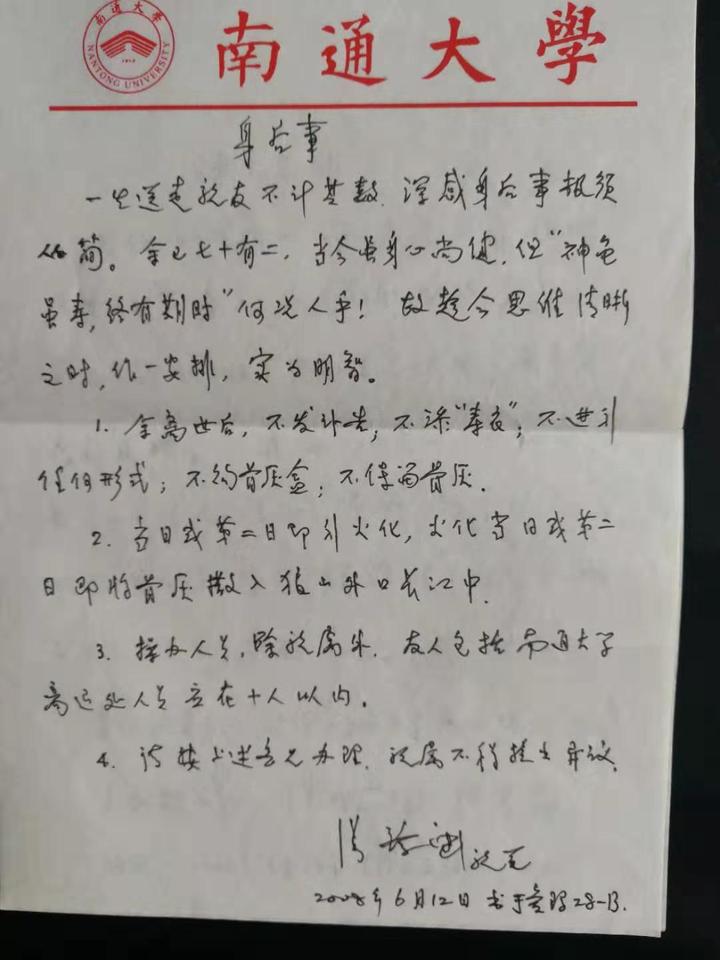

工学院的老同事告诉我,退休前,“好人汤”要求财务部每月从他的工资中扣除100元,资助学习成绩优异的贫困生。退休后,即使在重症监护室住了一年,他仍然坚持每月从工资中拿出400元捐给贫困学生。作为他的老下属,我知道他的出身不太好,而且他还有很多“难念的经”。他在11年前立下了一份名为《遗嘱》的遗嘱,对他的遗嘱做出了安排……

我坚信,即使在天堂,唐春元老师也一定会是一个心地温暖的“莫文岁”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏