□半岛全媒体首席记者 张文彦(图片转载自《青岛私立大学榜》)

百年大学,百年大学。

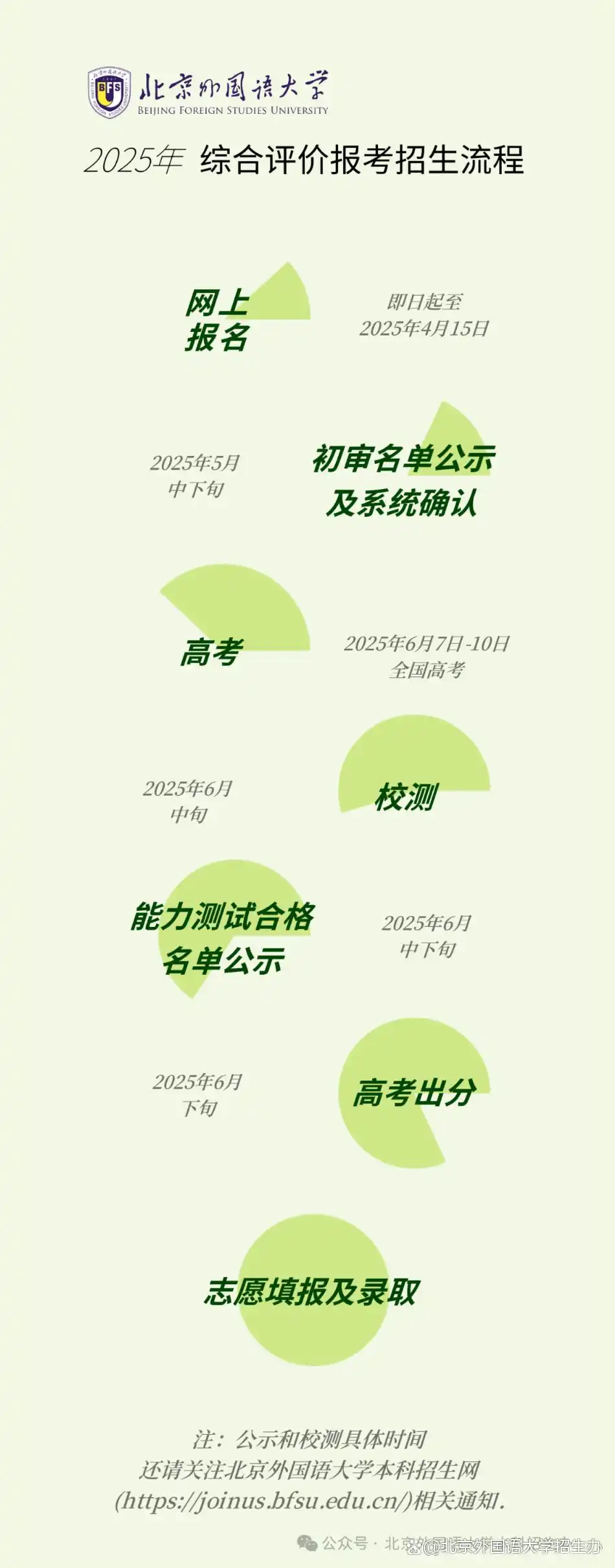

随着学校开始重新开放,我们把目光投向了象牙塔。今年是中国海洋大学建校100周年。这段百年征程与城市的发展息息相关。尤其是在学校的演变过程中,那些来来去去的人物,成为了青岛文化文脉中最耀眼的光芒。

为此,半岛传媒记者走进该校,采访专家,查找历史记录,还原一所大学的百年成长历程,包括学校不同阶段的变化、人物特写。本期我们回到1924年的秋天,重现一场开幕式前后的细节和幕后故事。

好的时间和地点

一所大学诞生了

“这座小镇南北纵贯,船车四通八达,山川秀美,气候温和。这里最适合建立大学,发展文化……这个镇是东部重要地区,又是沿海重镇,建立大学区是理所当然的,可以继承礼仪传统。国家荣誉的历史,也可以成为国家荣耀的纪念。”

当高恩红校长站在开幕式上发表讲话时,他感慨万千。面对一张张充满希望和憧憬的年轻面孔,他的声音高亢而激动,因为1924年10月25日,这一天,秋气爽朗,这一天来之不易!

在青岛,建设中资大学已成为教育界的共识。 “青岛地处山东东部,三面环山,面朝大海,风景秀丽,冬暖夏凉,气候宜人,泛舟出行方便,但并非战略要道。对于军事家来说,环境幽静、清净,使其成为探索知识、钻研学术的好地方,《山东大学百年史》一书列出了有识之士的共同倡议。

事实上,早在1923年3月,教育部科员李一言就在青岛教育调查报告中郑重提出,应在青岛设立一所大学。理由与之前的共识类似:“青岛是天然的文化中心,而德国没有大学的发展可以预见。应该在这里建立一所大学,方便各省的孩子入学。距离太远了。”远离政治中心,让学者可以讲学,让学生安心学习。”

李一言把目光投向了俾斯麦军营,这与青岛最好的文案代言人康有为的想法不谋而合。

同样是1923年6月15日,康有为在青岛找到了满意的住处,欣喜若狂。他没有忘记自己的教育梦想,多次提到在青岛创办大学的想法。

现在我们有了房子,新的事业还会远吗?

“青岛的这个房子已经很好了(很大,可以住很多人),我这辈子都没见过,而且还有一所大学来办,我想建它在青岛,这样就可以有现成的大学大楼,我一收到付款(先收8万)就办,他将永远住在青岛。”他在家信中多次表达了留在青岛的愿望。他还对德国人修建的俾斯麦军营旧址持乐观态度:“我打算在这里开一所大学,就用附近的万年军营来建,也就几百步之遥,我可以拿着棍子看云看海,给天下精英讲课,比在上海强多了。”

不幸的是,军营被北洋军占领,计划不得不搁置。

一次又一次的希望,然后又一次次的叹息。

直到他的出现,僵局才被打破。

高恩鸿(1875-1943),一个雷厉风行、雷厉风行的人,来自蓬莱,留学英国。回国后,他屡受赏识,多次“跳槽”,从秘书到上海电报总局局长。 1922年6月进入内阁,历任国务院代表、交通司长,后又任教育司长。 12年里他换了8次工作。虽然每个职位任职时间都很短,但他们总能完成一些令人刮目相看的事业,比如取消铁路货运捐款、取消报纸补贴等。每一项政策都在当时引起了轰动。李大钊对他的评价是:“高定安(高恩鸿)是一个学科学的人,是一个学者,没有现在政治家的气息。”后来,由于直系军阀的内斗,高恩鸿成为了牺牲品。

当然,高恩鸿信心的背后是吴佩孚对他的大力支持。 1924年3月31日,在吴佩孚推荐下,高恩鸿就任青岛胶澳商港督办。

此时的青岛于1922年12月回到祖国怀抱后,作为国际商港开放,成为北方著名港口。加之得天独厚的自然环境,建立大学已成为社会各界人士的共同期盼。

高恩鸿到达青岛后,立即“把创办大学作为首要任务”。当时,公认的大学地址被焦防军司令孙宗宪率领的队伍占领,让大家束手无策。

没想到,一个绝佳的机会来了。

1924年5月,孙宗宪调任潍县,王汉章接任。趁着这个机会,高恩鸿果断行动,向直鲁、于巡视使吴佩孚求救。他说“商埠不宜驻兵”,并要求王汉章也去潍县。为大学腾出空间。吴佩孚热情地答应了。他也明白,教育是立国之本,当即命令尚未温热的王汉章收拾东西离开青岛。

校舍问题很容易解决。

“自从我来到这里,建立一所大学就是当务之急,但当时没有合适的地点,当时正值军队撤退,这栋庞大的校舍腾出来了,可惜了。”因此,我团结同志们,积极开展工作,筹备以来,辛苦了,为最近的成立感到高兴,我的喜悦之情难以言表。 ”开幕式上,高恩鸿表达了由衷的感叹!

人们团结起来

民办青岛大学盛大开学 名师齐聚

“目前还处于创建初期,运营和建立还需要相当一段时间。学校里的所有校务都必须由校董等人召集和处理。学生大多来自远方,他们远道而来,都有自己的目的,他们与学校的兴衰、声誉的衰落息息相关,肩负着重大的责任。注意这一点。”

是的,建立一所大学不仅需要校舍,还需要资金、人才和学生。问题接踵而至——

1924年5月29日,新成立的私立青岛大学筹备处在俾斯麦军营举行了隆重的筹备会议。

高恩鸿、邵军农、宋传典、傅秉召、张德春、刘子善、王子勇、宋玉婷、于友熙、孙丙炎、孙光钦等11人重量级人物齐聚,组成了学校董事会。这些名字代表了当时的教育和商会。 ,是经济后盾。

学校董事会选举孙光钦为筹备主任,邵君农、孙丙炎为副主任,选举王熙源、王兴清等29位青岛知名人士为主任,聘请梁启超、蔡等国内学术名人元培、张伯苓、黄炎培、颜惠清、顾维构、罗家伦等24人为名誉理事。

阵容豪华,令全国惊叹。

那么钱从哪里来呢?会后,高恩红捐款1万元,刘子善捐款2万元作为筹备资金,但仍不够,也不是长久之计。他们把目光投向了庚子赔偿,但是发给他们的信却石沉大海,没有任何回应,只能他们自己处理。最终决定,胶澳商港办每年拨款1万元,胶济铁路局每月拨款6000元,青岛士绅富商捐资4000元作为学校经费。

学校董事会选举高恩红为校长,孙光勤为学校主任,李一言为学术主任。同时,刘子善资助的民办青岛中学被接纳为附属中学。一切准备就绪,1924年8月,一所中国大学终于在青岛海边成立。

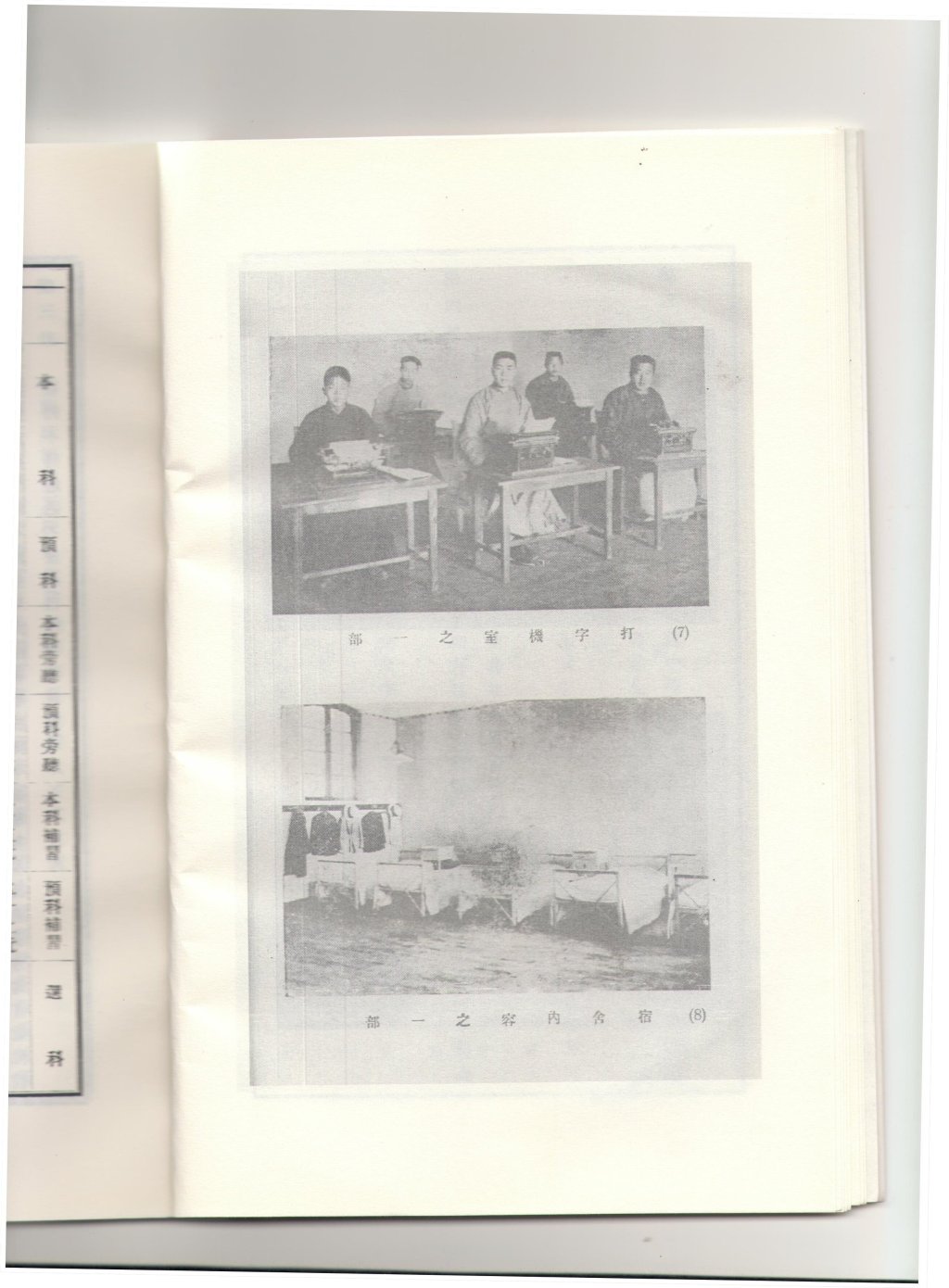

民办青岛大学成立后,学校确立了“讲授高级学术,培养硕士学位人才,满足国家需要”的办学宗旨。基于社会的需要和自身的条件,决定先立工科,以适应工业和机械的崛起。制造业;设立业务部门以适应贸易和经济竞争的发展。除专业课程外,商工两科开设的课程包括语文、数学以及英语、日语等必修课,以及法律、逻辑学、世界历史等选修课。大部分教材是教师自己编写的。学制为期四年。学习期满,考试合格,授予某一学科的学士学位。

1924年8月中旬,学校同时在青岛、济南、北京、南京四个城市招生。招生广告上附有海景校舍的照片,以吸引学生报名。

由于当时全国高等院校仅有几所,而青岛交通便利、风景秀丽、气候宜人,享誉海内外,报考的学生热情异常高涨。除了省内本地学生外,还有华侨和朝鲜的学生。 “我记得有一个叫帕克的人,是朝鲜贵族后裔。”1925年至1926年就读于私立青年大学、后来成为郑州大学中文系教授的刘维汉回忆道。立业立德,诚心值得铭记。”

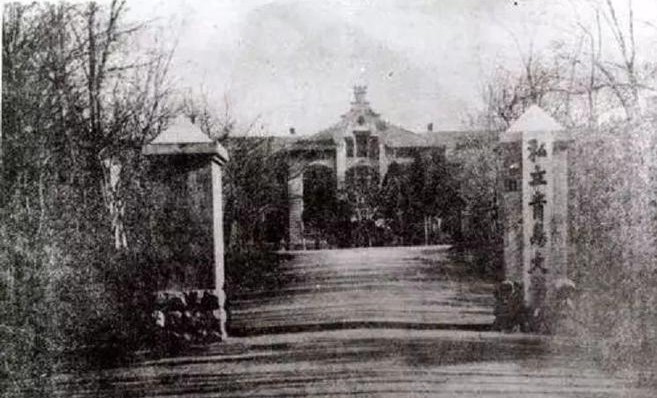

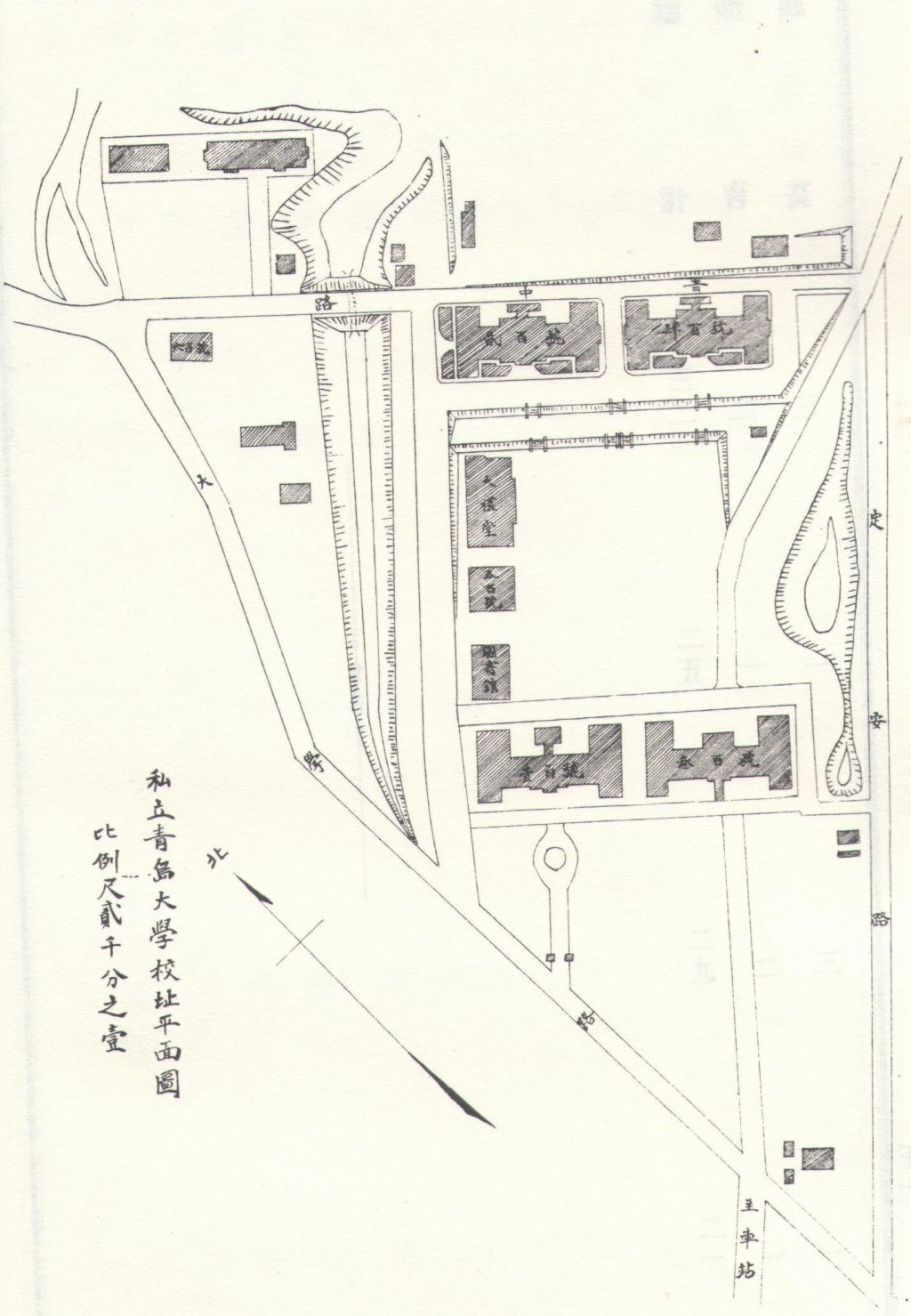

私立青岛大学校园位于南海之滨的汇泉角,远离城市的喧嚣,环境优雅、安静。大学路和玉山路环绕着教学楼。它们两旁长满了茂盛的黑刺槐和紫藤。绿树成荫的街道充满生机。门前紧邻海水浴场,波光如镜,沙细。东有美丽的中山公园,西有嵌入大海的海滨公园(今鲁迅公园)。是青岛旅游的好去处。 “院内有四栋坚固、宏伟的二层楼房,分别是100楼、200楼、300楼、400楼。”工一班学生陈士斋回忆道。

学校依山而建,布局整齐,青砖红瓦,风格和谐。建筑宽敞通风,庭院开阔舒适。根据建筑物的条件,它可以成为容纳数千人的大学。原计划是逐步增设文科、法科、理科、农科、医学科,以促进山东科学教育的发展,但事与愿违。

由于学校条件限制,今年仅招收40名工科新生和40名商科新生。 1924年9月20日,经过一年多的筹备,私立青岛大学终于开学了。当年10月25日,在改期的开幕式上,高恩鸿院长发表了上述讲话。

为了纪念开学典礼,10月25日成为中国海洋大学校庆日。

师资力量是判断一所大学实力的基础。私立青岛大学在师资的选拔上非常严格,聘请有真才实学、有实践知识的教授,如语文老师李易生、逻辑老师凌道阳、外语老师闵星英、凌大阳等,他们都非常优秀。 ——当时已知。这些教师大多毕业于北京大学、清华大学、燕京大学、北洋大学等国内高校。据统计,当时学校共有教师38人,其中20人毕业于国内大学。赴英国、美国、日本留学并获得博士或硕士学位的有13人,教师年龄大多在30岁至40岁之间。他们朝气蓬勃,精力充沛,教学认真,成绩优良。

因此,大学校园里有浓厚的学习氛围。

但由于资金不足,教师工资低于同类学校。校长月薪350元,学校主任、学术主任和具有学术专长的教授月薪200至300元。普通教师月工资为100至200元,职员月工资为30至80元。元。学校每月的经费主要用于教师工资,无力购买教学设备。这也为学校今后因财政困难而陷入困境埋下了伏笔。

波折

资金一再被切断,该计划也被终止。

“此外,还有一件事,我要郑重告诫各位同学……本校是一所新创办的学校,所有学生都是新生,一切都应该以实事求是、求新为前提。每天,以扫除各处的坏习惯,成为这所学校独特的良好校风,成为全国青少年的榜样,成为将来对国家有用的人才。愿意鼓励老师和同学们学习!”

高恩鸿在开幕式上的担心是有道理的。当时政局动荡,学生能有一张安静的课桌实属不易。

学校开学还不到一年。 1925年5月,第二次直奉战争爆发,吴佩孚兵败辞职,校长高恩鸿被迫辞职。学校无人管理,濒临破产。

为了防止学校过早消亡,学校董事会推荐山东省主席宋传典接任校长,维持烂摊子。学校的经费原本完全依靠高恩鸿的拨款和士绅捐赠。高恩鸿倒下后,资金就流失了。老师们纷纷辞职,学生们纷纷离开。学校只能在艰难生存的情况下继续上课。

冯系军阀得势后,张宗昌掌管鲁国,文树德被任命为胶澳商港督办。文树德是一个武术家,不仅缺乏教育热情,而且还肆意破坏。当时,温树德正觊觎私立青岛大学的校园。他原本打算恢复军营,继续驻军。但在宋传典的大力维护下,学校得以幸存,继续上课。而且,军营将改建成青岛大学校园早已是事实。文树德害怕遭到舆论谴责,不敢贸然强行驻军。但经学校同意,一些空置建筑暂时借给军方。此时学校的状况日益恶化,自1925年以来不再招收学生。

近三年来,由于经济原因,有的学生退学,有的转入。根据记录,学生人数最多为122人,最少的也只有80人。

1928年2月,根据刘廷臣编着的《私立青岛大学名录》,当时的私立青岛大学仍是一所组织机构完整、课程设置有序、入学资格和考试规则严格的大学。但由于学校经费来源被切断,大部分师生离散,学校被迫关闭,学生被当作大学毕业生对待。

尽管私立青岛大学在1929年初仍长期处于生死边缘,但《山东大学百年校史》实际上将私立青岛大学的截止日期定在1928年初。

私立青岛大学始建于1924年8月,1928年初停办,在时局动荡、政权更迭、经费枯竭的情况下维持了近四年。这确实不是一件容易的事。它依赖于一些热心教育的开明士绅的慷慨赞助。 ”,因为因此,可以说只送出了一批完整的毕业生,但这所大学的成立,为后来的国立山东大学提供了理想的校址和校舍,也传承了学校的革命传统和优良传统。学校精神,对国立山东大学产生了深远的影响。

学校里的两三件事

由于私立青岛大学历史较悠久,以前的师生大多已去世,但他们留下的记忆却留在了《山东大学校史资料》(第二期)、《青岛文史资料》等书中。记录。下面,我们就来回顾一下当前学员的记忆片段。

凌大阳帮助贫困学生

刘维汉于1925年进入私立青年大学,在校共待了两年。

他说,高恩鸿在学校期间就辞职了,宋传典接替他担任校长。不过,宋基本缺席学校,由教务长林吉庆负责学校事务。

“当时的同学来自全国各地,因为青岛是避暑胜地,风景秀丽,气候宜人,吸引了全国各地的优秀年轻人来这里学习。”刘伟汉说。那时,能上得起私立大学的人大多来自富裕家庭,过着奢侈的生活。但刘伟汉是个例外。

“当时我家已经破产了,没有屋顶,没有地方插电,生活极其困难。”为了读书,刘伟汉向村里地主高利借了一百元钱入学。当时签订的贷款协议是毕业后还本付息。

可以说,刘维涵是带着债务进入学校的。当时私立大学的学费并不低,每学期30元到50元不等。为了不向同学借钱,也为了不被其他同学瞧不起,刘伟汉走进英语老师凌大阳的办公室,向英语老师求助,希望能翻译托尔斯泰的短篇小说,并收集一些民间故事。在报纸上发表的歌曲。赚取版税。

凌大阳对学生照顾得很好,立即介绍刘伟汉向他与英国人合办的《青岛时报》投稿。该报分中文版和英文版,稿费为千字三分钱。刘伟汉以刘铁海的笔名投稿,每月收入10元左右。终于可以维持学校的开支了。

刘维汉的中文比较好,因此被称为“老学者”。后来他成为郑州大学中文系教授,接过导师的衣钵,担负起教练组……

罗荣桓就读于私立清大大学

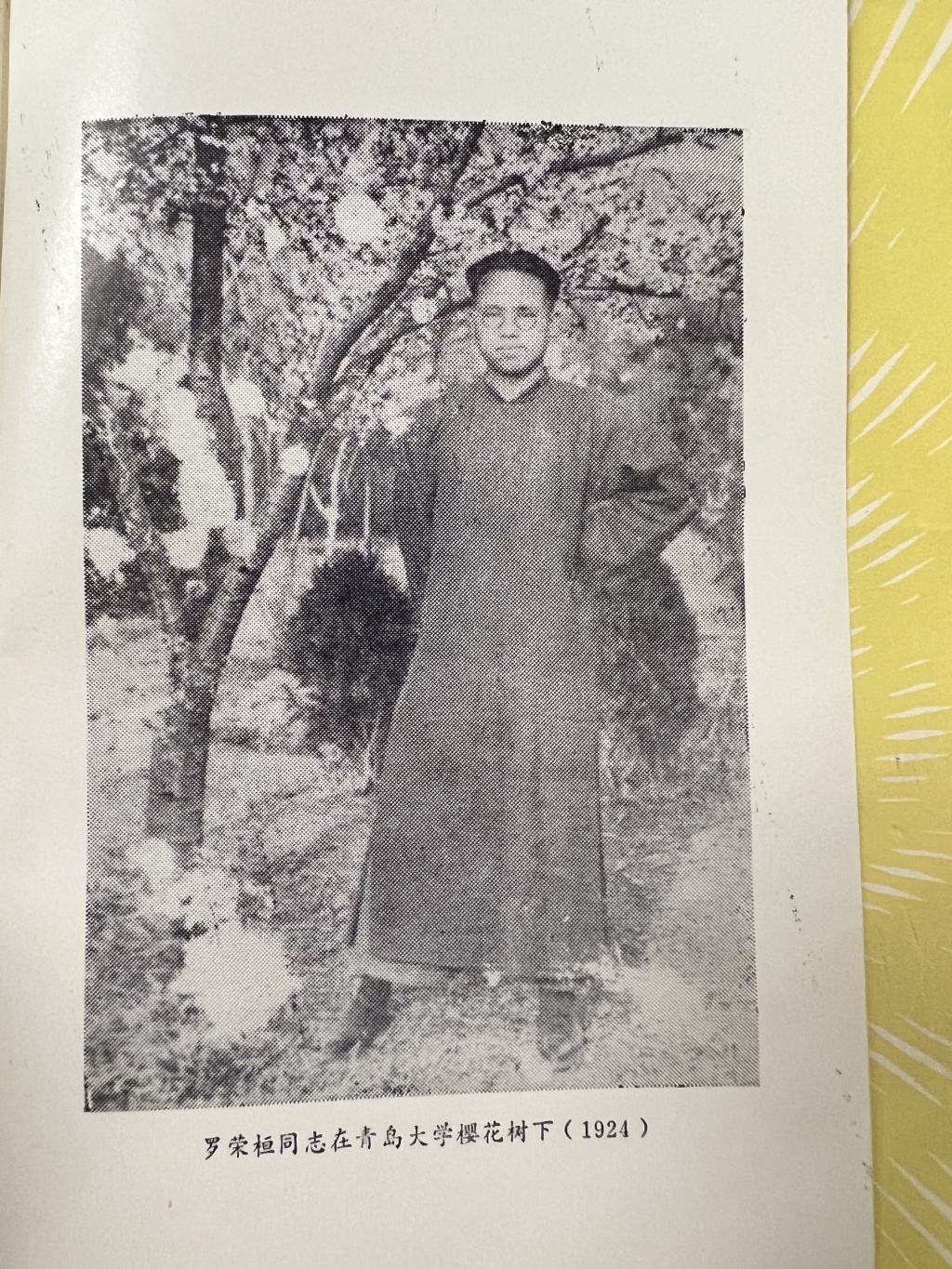

罗荣桓将军在私立清大的事迹,记载于陈士斋、刘维汉等人的回忆录中,记述最详细的是《山东大学百年史》:

1924年秋,罗荣桓、张陈川、彭明镜同志从湖南千里迢迢来到青岛,考入私立青岛大学,并被推举为学校学生自治会主席、主任。

以罗荣桓为首的学生会组成了学校进步力量的核心,秘密开展革命活动。当时,青岛正处于日本帝国主义的势力范围内。日本人在青岛开设了纺织厂、印染厂、机械厂等,控制了青岛的政治经济命脉。

1925年4月,日本大康纺纱厂的工人提出建立工会、保障工人合法权利、增加工资等合理要求。他们遭到日本资本家的任意拒绝,工人遭到拘留和酷刑。于是,龙兴、富士、中原、外外棉业等地的18000多名中国工人举行大罢工抗议。中国反动当局在日本帝国主义的授意下,出动大批宪兵进行血腥镇压,当场死亡8人,重伤17人,逮捕70余人。此外,还有30多名工人被秘密杀害,造成骇人听闻的白色恐怖。

反动当局怕激起民愤,对邮电报刊进行严格审查,封锁新闻。民办青岛大学学生会获悉这一情况后,主办方连夜撰写声明并印制传单,公布真相。同时,派人到济南、北京、南京、上海等地宣传、揭露日本帝国主义和青岛反动当局的罪行,举行募捐活动,慰问遇难者家属,动员各界认真查禁日货。此举吓坏了山东军阀张宗昌,亲自率领侍卫前往青岛搜查。学生会成员晚上只好躲在中山公园湖心亭睡觉。

不久之后,罗荣焕、张辰川、彭明静以及学生会骨干纷纷离开学校,以防发生意外。在极其困难的条件下,私立青岛大学学生会积极支持工人阶级反对帝国主义和中国反动派的正义斗争。不仅为学校树立了光荣的革命传统,也让广大群众看到了自己的力量,日益觉醒。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏