西南联大叙永分校

西南联大唯一开办的分校

抗日战争一旦爆发,我国东部诸多城市如北京、上海、天津、南京等纷纷陷落。为了确保中华民族文化传承不断,众多学府开始了漫长且充满挑战的迁校之路。在这其中,迁往川渝地区的大学数量尤为众多,而西南联合大学,作为迁至泸州的一所高等学府,堪称中国近代教育的翘楚。

1937年,北京大学、清华大学、南开大学三所名校南迁至长沙,并在此成立了长沙临时大学。次年,即1938年,它们又西迁至昆明,并更名为国立西南联合大学,简称西南联大。然而,到了1940年,随着日军对缅、中、印边境的进攻,昆明局势变得日益紧张。相关部门下令西南联大做好搬迁学校的准备工作。当时,四川省政府提出了在川南地区选择校址的建议,但遗憾的是,川南沿江的城镇已经没有可供选择的空地。西南联大决定派遣樊际昌教授前往川南的宜宾和泸州地区进行实地考察,以确定新校址,经过一番努力,最终决定将叙永作为迁校的最终目的地。

叙永位于四川盆地与云贵高原的交汇处,占据宜宾泸州南部地区的核心位置,交通条件较为便利,水路沿永宁河可达泸州,陆路则可通过川滇公路直抵昆明。县城内拥有众多寺庙和祠堂,九宫十八庙的规模足以容纳大量学生。此外,叙永县府和当地士绅纷纷表示愿意接纳并支持联大。于是,在1940年11月13日,西南联大叙永分校正式成立,杨振声被任命为分校主任。

昔日西南联大叙永分校所租赁的住所,大多是城中的寺庙与宗祠。然而,在随后的数十年里,随着文化观念的变迁与城市的改造,那些古寺与宗祠多数已不复存在。文庙,昔日叙永分校的办公场所和教室,如今已成为叙永县实验小学;帝主宫,曾为女生宿舍,现在则是宝珠花园的居民楼;南华宫,工学院男生曾在此居住并用作大教室,如今变成了叙永县土地整理中心,而大部分男生则居住在春秋祠;天上宫,曾是实验室和图书室,现在成了叙永师范学校附属小学;府城隍庙,昔日的膳团所在地,如今已成为叙永县粮食局。这些地方早已不见了昔日分校的踪迹,而春秋祠却大体维持着往日的样子。

西南联大叙永分校在1940年迎来了大约700名新生,学院设置丰富多样,包括文学院下辖的中国文学系、外国文学系、哲学心理学系和历史学系;理学院则涵盖了算学系、物理学系、化学系、生物学系以及地质地理气象学系;法商学院则包括政治学系、经济学系、社会学系、法律学系和商学系;工学院则设有土木工程学系、电机工程学系和化学工程学系;此外,师范学院拥有教育学系、英语学系和史地学系。整个学校共设立了5个学院和20个系。纪念碑上的师长名录上刻有六十位教师的名字,他们构成了一支强大的教师队伍,每一位都是来自昆明本校的顶尖学者。这里有知名的现代教育家、作家、教授杨振声;有来自北京大学,被誉为法学家、宪政学者,以及中国现代法学开拓者之一的龚祥瑞先生,其学生包括国务院总理李克强、著名行政法学家姜明安和律师陈有西等;还有我国著名的历史学家、社会活动家,以及现代明史研究的先驱和奠基人之一的吴晗;散文家李广田;以及现代主义诗人、翻译家查良铮(笔名穆旦)等。

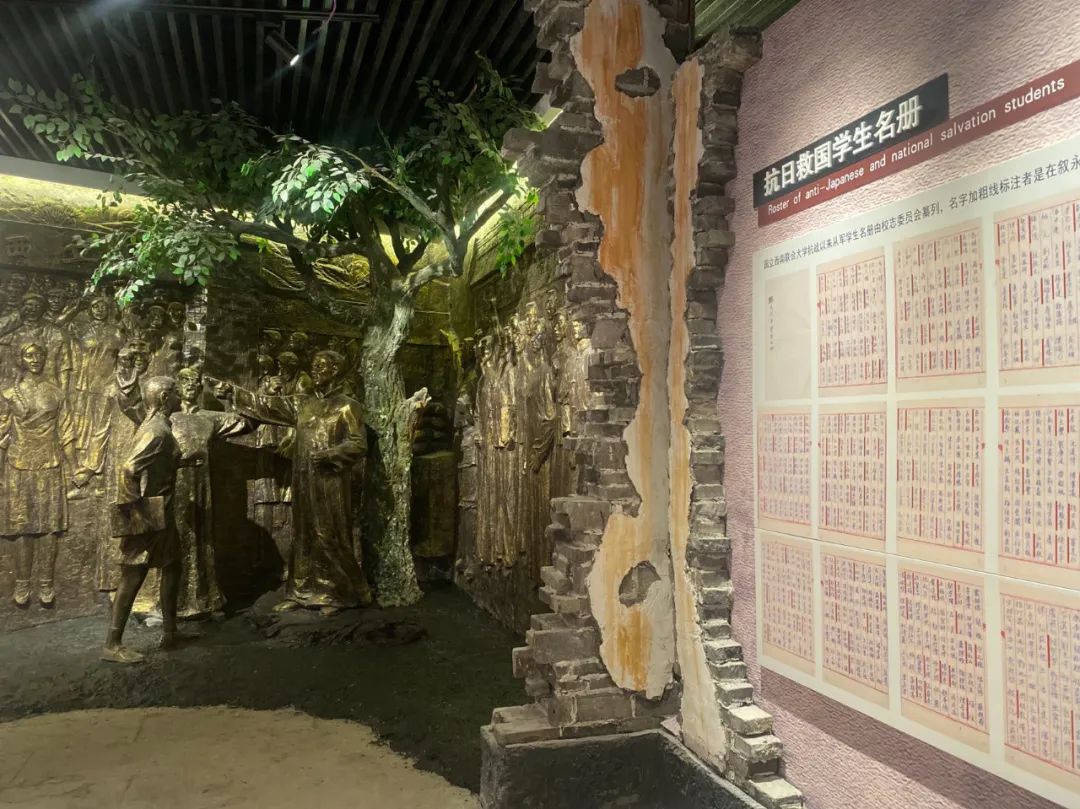

西南联大的师生们以他们刻苦拼搏的精神打动了整个山城。其中不乏海外华侨的后代,他们毅然回国求学,共同面对国家的危难。众多学生来自五湖四海,他们历经重重困难,跋山涉水。入学后,他们在破旧的庙宇中,煤油灯下勤奋阅读,深入研究。没有热水可用,他们便前往永宁河边洗漱洗衣。听课、实验、阅读和居住各在异地,白天他们忙碌于其间,夜晚则点亮灯火,勤奋写作。学生们居住在古老的庙宇之中,其中一些庙宇已经破败不堪,数十名学子被迫共处一室,四面透风,冬季寒冷,夏季炎热,蚊虫和臭虫时常侵扰。他们所食用的糙米中砂石众多,菜肴中不见油脂。菲律宾华侨女生许玉卿因疾病未能得到妥善治疗,在叙永不幸离世,献出了她年轻的生命,安息于城区的黑坭湾(今城郊中学)。在这样的艰苦环境中,西南联大叙永分校依然培养出了众多杰出人才。许多学子放下笔杆投身军旅,奔赴抗日前线,其中不少人在后来成为了国内外享有盛誉的学者、专家和教授。西南联大的精神在叙永落地生根,谱写了令人难以忘怀的篇章,至今仍旧是叙永学子学习的榜样。

1941年8月中旬,西南联大召开校务会议,决议取消叙永分校的设置,并安排学生返回昆明继续学业,同时保留叙永的先修班。进入10月下旬,校方再次作出决定,将先修班迁回昆明。

西南联大叙永分校虽然在叙永停留的时间不长,却对当地的教育、文化进步以及抗日救亡事业产生了重大的影响。该校的临时党支部积极组织学生投身于叙永县的抗日救亡斗争,广泛传播“坚持抗战、抵制投降;坚持团结、抵制分裂;坚持进步、抵制倒退”的革命理念,极大地唤起了叙永民众的抗日斗志。这些积极参加抗日救亡运动的学生,被誉为“抗战的叙永人”。

国立西南联大的校训为“刚毅坚卓”。在那个战火连绵、民族危机深重的年代,西南联大始终秉持学术自由、教学自主、教授主导学校管理以及学生自我管理的原则。该校坚守“精神独立、学术开放、以人为本、博采众长”的大学理念,显著增强了我国高等学府的学术深度和文化底蕴,书写了历史上一页页辉煌,奏响了无数胜利的赞歌。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏