深圳新闻网2024年11月11日讯(记者王琪)日前,深圳媒体代表团探访香港中文大学(以下简称“中大”),深入了解最新科研成果中大的成果及发展趋势。香港中文大学校长段崇智、副校长(教育)潘伟贤、副校长(战略发展)陈伟毅、副校长(行政)陈伟安、香港中文大学副校长阮建聪(深圳大学协理副校长蔡小强、香港中文大学(深圳)校长助理陈珩及科研专家教授中大学术界出席活动并与媒体记者进行了深入交流。

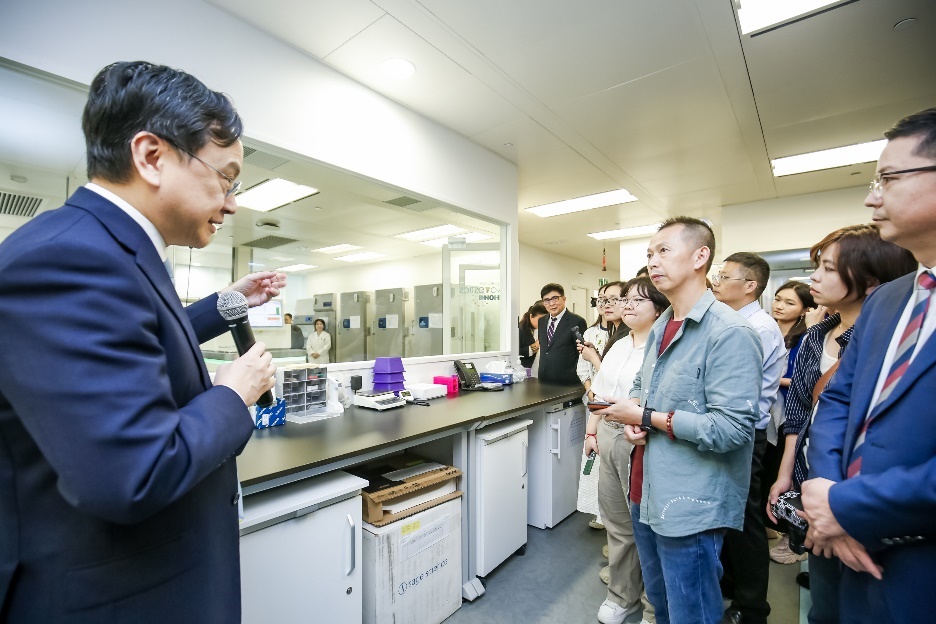

此次访问的日程安排十分丰富。传媒代表团参观中大空间与地球信息科学研究所、「人工智能促进发展:中大创新之旅」展览、中大大学历史博物馆、香港微生物组创新中心、创新诊断技术中心等,与知名大学教授及代表进行面对面交流。

国际高等教育排名领先,科研学术屡有突破

段崇智对深圳媒体代表团的到来表示诚挚的欢迎和感谢。交流中,他介绍,近年来国际大学排名稳步提升,稳居世界大学前100名。在上月初发布的泰晤士高等教育(THE)世界大学2025中,排名攀升至第44位,创下历史新高。在11月6日公布的QS亚洲大学排名中,中大由去年的第10位上升至亚洲第6位。

此外,大学在科学研究领域也取得了突出的成果。去年培育的大豆种子随“神舟十六号”飞船发射升空。这是香港第一个参与太空实验的农业科研项目,开启了国家航天技术与农业技术融合的新篇章。文章。今年9月,中大与国星航天联合研制的首颗遥感观测卫星“香港青年科技创新号”成功发射。 11月初,中大参与自然资源部与广东省人民政府在广州南沙合办的中国第41次南极科考启动仪式,并组织香港科学家参加科考告别仪式。其中六名是来自香港高等教育机构的科学家,四名来自香港中文大学。

段崇智表示,多年来,中大在各个专业领域取得了不同的成就,旨在提供融合中西文化精髓的高等教育,以满足社会的需要。作为一所研究密集型大学,香港中文大学积极推动研究创新,响应国家号召,推动香港发展成为国际科技创新中心,充分发挥教育科研优势,助力推动香港特别行政区协调发展。人才培养、人才汇集、技术。

产学研深度融合,造福社会是我们的使命

在中大空间与地球信息科学研究所(太空研究所),中大地理与资源管理学教授兼空间科学研究所所长关美宝介绍了中大空间科学研究所研发的“香港青年科技创新”项目。香港中文大学和国星宇航。该卫星于今年9月搭载捷创三号运载火箭成功发射进入太空轨道,标志着第一颗由香港特别行政区政府创新科技署资助和支持的卫星的诞生。香港第一颗由中大直接参与研发及数据应用的地球监测卫星。

关美宝指出,中大首颗实验卫星的成功发射是各方共同努力的结果,展现了中大在航天科学和地理信息科学领域的领先地位。未来,它将推动更多创新研究,为全球灾害应对和可持续发展提供解决方案。不断发展,为造福社会、改善人类生活做出贡献。

在参观香港中文大学大学历史博物馆时,大学档案馆馆长曾柳焕向媒体团介绍了大学历史博物馆的发展情况。馆内陈列了数百幅珍贵的历史照片、文物和多媒体资源,让大家了解中大六十年来的发展历程和成就。香港中文大学是香港唯一一所拥有诺贝尔奖获得者、菲尔兹奖获得者、图灵奖获得者担任教授的大学。校史馆主题展览中获得的珍贵奖项,体现了学校杰出的研究成果。

在创新诊断技术中心,生物信息学主任姜培勇介绍了血浆游离DNA的生物学和诊断应用,并分享了副院长(研究)、化学病理系主任、李嘉教授的经验。香港中文大学成医学讲座教授。卢玉明及其团队的产学研合作经历。

随后,卢玉明亲自带领媒体团参观了创新诊断中心的实验室,并与媒体团进行了互动。被誉为“无创产前检测之父”的卢玉明是无创产前检测技术的创始人,并将该技术平台应用于唐氏综合症等染色体异常的无创检测。近年来,卢玉明领导的研究团队将游离DNA分析技术应用于癌症检测,造福了全球无数患者。卢玉明和他的团队希望通过不断的技术创新和研究发现,推动无创检测技术的发展,让更多的患者能够早期诊断并得到及时有效的治疗。

传统与现代相结合,培养全面发展的人才

香港中文大学和香港中文大学(深圳)将在2023-2024学年推出双专业项目,名为“跨学科数据分析与研究”,由你选择的领域。为应对社会对多元化人才日益增长的需求,2025-2026学年将新开“公共人文”、“人体运动科学与健康研究”和“材料科学与工程”三门本科课程,致力于培养具有前瞻性的学生 具有远见和专业技能的人才,可以在快速变化的全球环境中担任领导角色。此外,香港中文大学以向学生提供优质教育而自豪,是香港唯一实行书院制度的大学。

作为一所研究型综合性大学,中大将秉承“传统与现代相结合,中西融合”的使命,继续积极融入国家发展大局,不断探索科技创新新方向,发展,不断为社会培养各领域高素质人才。人才助力新生产力发展。除了在内地设立产学研基地外,我们还加强了与不同领域合作伙伴的合作。我们希望充分利用香港与内地的优势,促进学术交流和跨学科研究,共同推动创新、培养人才、推动产业发展。

(本文图片由学校提供)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏