就业不好,工作不好找,大城市生活压力大,反正也买不起房,不如回家考公。

谁都明白,如果在老家考上了公务员,谁还愿意去外地漂啊!

毕竟在县城,这是最好的工作啊~

举个简单的例子:

如果你爸妈普通职工,体制内边缘人物。你考公务员,找工作也帮不上你任何忙。

你双非本科学历,成绩平平,性格又乖巧老实,不擅长和人打交道。

你家家境普通,没有什么人脉背景,更没有多少资产可以支持你,顶多给你交个首付。

可是你考了个县城公务员呢!

你爸妈立马给你交上首付安了家。一点没压力,你还有公积金就够覆盖。工资虽然就那么几千块钱,但是你的社会地位高到不行。

办公室漂亮的小姐姐主动要跟你相亲。

人家要腿有腿,要颜有颜,前凸后翘好生养。家是本地人,父母辈一堆当地体制内中高层干部。

你回想一下你大学里的同学。

这样条件的女孩子,在大学时候看的上你吗?

可是你考了公务员,这样的女公务员,不就是年龄比你大几岁嘛?俗话说:女大三,抱金砖。

年纪大一点的媳妇会疼人。不信你看看县城里年龄稍微长一点的恨嫁女生,简直看你的眼神就像看肥肉,恨不得咬上你一大口,把你生吞活剥了。用一个结婚证把你套牢。

这就是《县委大院》的小公务员生活。

这也是真实小县城男性年轻未婚公务员的正常待遇~

他们简直就是当地相亲界的婆罗门、天花板!

不信的话,我给你算算啊!

正常一个县里,也就是3000个左右公务员+参公管理吧?这就是所谓的有编制的婆罗门了。

因为公安等岗位男性居多,我们就按男女2:1来计算。1000个女性公务员,2000个男性公务员。

这男性公务员的年龄从22岁到59岁!对吧?40岁以上的可能单身的就不多了对吧?估计结婚适龄的男性在22—35岁之间吧?也就是200人左右吧?好,我们多算一点,400人好了吧?

全县几十到一百万人,结果就400多个适龄公务员,这其中有些是已婚的,有些是有对象的,就算各占三分之一的比例。

那么全县这么多人,也就只有130多个单身男性公务员、参公。

你说,这是不是相亲界的天花板?调侃叫一声婆罗门都不为过吧?

中国的女孩子一般都很乖,父母说,别在外面打拼了,回家吧,反正也不指望赚钱,一家人在一起和和美美的就好。

于是很多优秀的女孩子就回老家了,充斥着老家县城里的体制内、体制外的工作。

尤其是教师、公务员等工作的女性,她们更是希望找一个公务员的老公!

有钱的、有编的、有颜的、有地位的女生,可都盯着那130多个男公务员呢?!

小县城男公务员,有多吃香?这简直就是当地相亲鄙视链的顶端。

这个社会就是如此现实~~

不过话说回来,任何新闻都不是孤立的,其实前段时间很火的新闻就是:县城付费自习室如雨后春笋般遍地开花。

2022年10月这个新闻就出来了,当时还上过微博热搜。

“你只管学习,其他的交给自习室”。当越来越多年轻人习惯了“花钱买自律”,付费自习室成了刚需。

前不久,“河北一县城开办超10家共享自习室”的话题冲上微博热搜,引发广泛讨论。在一二线城市经历了数轮激烈竞争,已经走出“风口”的付费自习室似乎在县城“起死回生”。不少网友喊话,没有付费自习室的地区快来“抄作业”。

上次上热搜是去年10月,那是国考报名的季节。

今天是6月底,这样的新闻又上热搜,是因为年轻人,应届生毕业了,毕业了找不到工作,就想保留应届生身份,回家继续备考公务员。想在家备考难度又大,还有家长的唠叨,索性就去付费自习室。

小县城为啥会建起这样的付费自习室?应届生们为何越来越多选择下沉考公?!

因为现在出身小县城的孩子,大学毕业后,在大城市找不到工作。就算找到了工作,一个月3000块钱的工资,还不够房租和吃饭。要爸妈每个月再支援3000块钱,才能勉强在大城市生存。

更因为市区的公务员岗位,分数高,难度大,甚至要求也高到离谱。不信你看看,很多地级市的单位,都要求要硕士以上学历才能报名,你说这不是开玩笑一样吗?!可是就是因为现在考公人太卷了,把这些单位惯起来了。

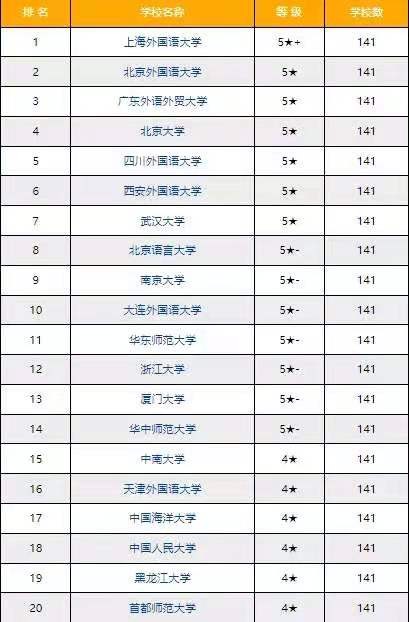

别说机关单位了,你看看小县城的人才引进,都是什么大罗金仙的学历吧!小县城里最好的工作就是:医生、教师、公务员。而中国的很多孩子早早的就回家,把这些坑都占满了,小县城的编制,已经很难了。

不信你看看广东和平县和浙江丽水遂川县的人才引进吧!

也就是这样残酷的现实,逼着广大的本科生,只能下沉去考县城甚至更低的乡镇单位。

其实回家考公真的挺好的,在大城市,多的是那种自己一分钱都攒不下来,每个月却还要父母再支援才能在一线城市立足的年轻人。

这就是香樟哥所说的付费上班~

怎么,你觉得这样的人很少是吗?不好意思,我家亲戚、朋友、还有我同事家里面的孩子,不少都是这样。过年过节一回家,一聊起子女都说有出息,在大城市打拼,但是转过头就说,还是回家考编吧,大城市没盼头。

过年回家,我问我妈,为啥这些叔叔伯伯都这样啊?

我麻麻说,害,还不是上班的人还要家里每月掏几千块生活费才能在北京活的下去呗!

自己家闺女或者孩子,不论是211还是985毕业,亦或是海外留学回来的水硕士。通通在一线城市飘着,表面上看拿着7、8000元的收入,光鲜亮丽,可是这么点钱根本撑不起她们在一线城市的精致生活。起码,他们都几千块房租,都是父母掏的。20好几的人了,自己又吃不了苦,还得靠家里输血才能在大城市呆着。每天挤公交坐地铁,也不知道积累了什么见识和经历。

反正咱也不懂,只知道他们父母也无奈,可是就这一个独生子女的仔,从小任性惯了,他要呆着,能怎么办?

这还是二线城市、三线城市的中产阶级家庭还能这么输血养着。

那小县城一个月拿3000、5000块钱的家长,能供得起他们的孩子这么玩吗?

所以这些小县城出身的孩子,花完爸妈十几万的积蓄,拿到一个月薪3000的时。基本上都干不长。要不然只能和老爸一起在北京送外卖了。

与其那样,还不回家蹲考,要么努力去考一个体制内编制,要么努力去考研究生,好歹还可以再等三年。

回家就是添一副碗筷罢了,在大城市里呆着,那成本多高啊!

可是回家蹲考,一天两天行,但是天天在家待着,爸妈也烦啊!这时候付费自习室就有很大的市场了。

家里很大,但是放不下一张安静的书桌。

少花点钱,找到学习的氛围,然后努力去卷。

是这些小县城孩子目前能找到的唯一出路。

我们这些读了大学的人,说句实话,都是高校大扩张带来的福利,如果没有大扩张。像香樟这样的普通小镇做题家,可能只能上一个普通的本科院校,而不能有机会进入211大学深造。大扩张,也为更多的学生提供了上本科、研究生的机会。中国新成立很多高校,已经存在的高校人数扩大了好几倍,原来的小校区装不下了怎么办?建新校区、建分校。

教育带动了很多产业的发展,而教育本身也成为了一种产业。

中国人受过高等教育的比例,在20年来提升了很多。

可是好的工作岗位这20年来并没有增加太多,虽然新兴的IT产业吸纳了很多的高端人才,但是这些高端产业的吸收能力还是有限。

举个例子,很多硕士博士倾向于去高校任教,可是中国这些年并没有增加太多的高校,也没有新增太多的学院。70后的北大毕业生,本科毕业就能留校,顺便念个硕士就可以留校当老师,可是90后的北大博士毕业生,连北大都留不住,只能选择去次一等的高校当老师。211以上的大学开始各种挑剔,要求新任教师,本科学历必须是211以上,还得有海外留学经历。

为什么进高校的条件越来越高,越来越严苛。这和大扩招是分不开的。

简而言之,学历肯定是不如之前值钱了。但是我们也要庆幸,如果没有大扩招,我们绝大多数上的大学要降一个层次,但是我们也要悲哀的注意到,因为大扩招,我们学历的含金量在疯狂贬值。

所以才有这么多的应届生去了县城考公~~

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏